Author: admin_es

Resumen del viaje a Nápoles 2015

Durante los días de la pasada Feria de abril un grupo de socios y familiares realizaron el primer viaje internacional organizado por esta Sección de la SEEC. Campania y las ciudades vesubianas fueron el destino. Ha sido una experiencia realmente satisfactoria, con una planificación certera (gracias a la labor entusiasta de María Limón) y unas visitas atractivas como pocas pueden serlo: las villas de Estabia (una sorprendente desconocida para los viajeros), las ciudades de Pompeya y Herculano, los templos griegos de Paestum y, claro está, Nápoles. Cinco días intensos en los que la cordialidad y buen hacer de nuestros anfitriones de la RAS (Restoring Ancient Stabiae Foundation de Castellammare di Stabia) hizo aun más entrañable el viaje. Enhorabuena a los organizadores y adelante con estos proyectos.

Javier Almodóvar (Profesor de lenguas clásicas en el Instituto de enseñanzas a distancia de Andalucía)

La piscina climatizada, un invento de la Antigüedad

La influencia griega se mezcla con la originalidad romana en este invento tan actual y, al mismo tiempo, tan antiguo. Cuando acudimos a bañarnos en nuestras piscinas climatizadas, o decidimos dedicarnos un fin de semana de relax en un balneario, estamos sumergiéndonos, en realidad, en una sofisticada invención que nos precede, al menos, en unos dos mil años en el tiempo.

Retrocedamos dos milenios atrás. Nos encontramos en Campania, región del sur de Italia bañada por las costas del mar Tirreno, donde se encuentran las actuales ciudades de Nápoles o Salerno. Esta zona había sido un foco de recepción de colonias helenas, formando parte de lo que comúnmente se conoce como la Magna Grecia. Como tal, había recibido y adoptado el modus vivendi propio de los griegos, con sus usos y costumbres, como fueron, sin ir más lejos, los baños. Ejerciendo una gran influencia en la zona, esta cultura griega se mezcló con la romana en un lento proceso de adaptación. Los influjos del mundo griego se sumaron, en este caso, a las propias condiciones geográficas de la zona, conocida como Campos Flégeros, una extensa área volcánica ubicada a unos nueve kilómetros de Nápoles y en la que abundan las aguas termales naturales hechas gracias a las condiciones del terreno. Estas aguas son todavía visibles hoy día, aunque en menor proporción que en la Antigüedad.

En este contexto vivió, en la década de los 90 a.C., uno de nuestros protagonistas, Cayo Sergio Orata. En estos tiempos, con la república romana dando sus últimos coletazos, la bahía de Nápoles se había convertido en un importantísimo centro de negocios y en un concurrido enclave comercial. Fue, además, el destino de vacaciones favorito de la aristocracia romana de la época, y allí se asentaron riquísimas villas y residencias pertenecientes a las más importantes personalidades políticas del momento. Es el caso, por ejemplo, de Baiae (actual Bayas). Esta ciudad se convirtió en uno de los destinos favoritos de la élite romana, edificándose importantes villas y edificios, muchos de ellos hoy en día sepultados por las aguas.

Era el contexto ideal para las actividades económicas llevadas a cabo con cierta picardía e inteligencia y, si estas daban su fruto, para hacerse de oro de camino. Sergio Orata supo ver perfectamente las oportunidades comerciales que esta coyuntura ofrecía e hizo lo que todavía hoy muchos hacen para enriquecerse: crear una necesidad hasta entonces inexistente. Si hay algo que tampoco cambió excesivamente con el paso de los siglos es el gusto, por parte de las élites sociales, por la degustación del marisco como un producto de lujo y primera calidad; en este sentido, los romanos fueron un claro ejemplo de ello. Aprovechando la alta demanda de las actividades piscicultoras, Orata ganó bastante dinero cultivando ostras a escala local. Conforme crecían sus ingresos engordaba su ambición, y fue perfeccionando sus técnicas: mediante la construcción de presas y canales manejó a su antojo las mareas y prácticamente acaparó para sí el lago Lucrino, dando lugar a lo quePlinio denominó en su Historia natural como «campos de ostras». Estas actividades no pasaron desapercibidas y Orata tuvo que hacer frente a importantes pleitos legales que le acusaban de haber ocupado ilegalmente el mencionado lago para sus actividades comerciales.

«Éste, además, para no someter sus glotones apetitos a los caprichos de Neptuno, se creó mares privados interceptando las olas del mar para sus estuarios y encerrando toda clase de peces en recintos diversos, separados por unos bloques, de manera que ningún temporal pudiera privar a la mesa de Orata de manjares variados. Llenó también de edificios espaciosos y altos las orillas del lago Lucrino, desiertas hasta entonces, con el fin de poder disfrutar de ostras fresquísimas. Pero, cuanto más se adentraba en la usurpación de aguas públicas, hubo de sufrir un proceso judicial con Considio, uno de los granjeros del Estado. Se dice que Lucio Craso, abogado defensor de la parte contraria, dijo en este proceso: “Mi amigo Considio se engaña al creer que Orata, si se viera alejado del lago Lucrino, se privaría de ostras, porque, si no las puede coger allí, las sabrá encontrar sobre el tejado de las casas.”» (Valerio Máximo, IX, 1)

Y tuvo buen ojo Orata a la hora de saber vender su producto. No dudó en calificar a sus ostras criadas en el lago Lucrino como «las mejores en el mercado». Pero además de esto, Orata dio un paso más con una de las invenciones con las que se haría un hueco en la Historia: los llamados balnea pensiles en latín, y cuya traducción literal al castellano sería «baños colgantes». Las fuentes parecen apuntar a que estos baños colgantes son el germen de las futuras piscinas climatizadas, y aunque Orata no haya sido el inventor de estos baños por haber existido antes por influencia griega, sí es el responsable de la comercialización y estandarización de los mismos, creando artificialmente unos baños que la naturaleza ya había ofrecido desde siempre. En estos baños, como si de auténticas piscifactorías se tratasen, Orata criaba las ostras y el pescado con el que luego comerciaría.

El sistema empleado para el funcionamiento de estos baños fue conocido como hypocaustum. Las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz muestras de hipocaustos anteriores a las piscinas de Orata, como es el caso de Pompeya y sus Termas Estabianas, datadas en el siglo IV a.C. Este descubrimiento, sumado a otros hallazgos también precedentes a los tiempos del piscicultor romano, pone de manifiesto que él no fue el creador del hipocausto, aunque sí parece ser el responsable de su traspaso al ámbito doméstico y privado al convertir sus piscinas en una auténtica tendencia.

El hipocausto o hypocaustum fue también adaptado a las casas convirtiéndose en el origen de lo más parecido a nuestra calefacción. Así pues, fue una suerte de calefacción a través de una cámara de aire. Su funcionamiento consistía en la creación de pilares de ladrillos subterráneos sobre los que se sustentaría el suelo, mientras que desde fuera, un horno produciría los gases y el calor suficiente que, mediante canalizaciones, llegarían a este espacio abierto en el subsuelo de la edificación. Para las piscinas y en las termas, en las cuales se perseguía alcanzar más grados de temperatura, se integraban en los ya mencionados muros una especie de tubos hechos de arcilla a través de los cuales salía el humo. Si Orata no fue el inventor originario, no cabe duda de que al menos debió de ser el artífice del perfeccionamiento de este dispositivo.

No sabemos hasta qué punto estas piscinas de Orata estaban destinadas al baño humano, pues puede ser que estuvieran hechas con el fin de servir como una especie de pequeñas piscifactorías particulares. Sin embargo, lo que parece claro es que más tarde o más temprano este sistema fue adaptado para el uso del hombre. Es aquí donde algunos autores mencionan al médico griego Asclepíades de Bitinia, quien se piensa que, ejerciendo su profesión en Roma, pudo haber adoptado el dispositivo ideado por Orata y emplearlo para sus tratamientos médicos, dando los primeros pasos de lo que hoy llamaríamos balneoterapia.

Como una auténtica moda, nuestro emprendedor se hizo rico llevando estas piscinas al terreno doméstico haciendo gala de una impresionante visión empresarial: era él quien compraba villas, en las que hacía la instalación de sus baños, para después volver a ponerlas en venta por un precio claramente superior al que las había comprado. Tal fue el éxito de su idea, que toda villa romana que se preciase no podía prescindir de estosbalnea. Si entendemos el contexto histórico del siglo I a.C. y, en general, los últimos años de la república, nos resultará más fácil comprender el éxito al que llegó Cayo Sergio Orata: se trataba de una meritocracia exacerbada en la que nadie se podía permitir el lujo de quedar por debajo de nadie, y en este sentido, los símbolos de poder y status social jugaron un papel importantísimo. Aquí es precisamente donde las piscinas de Orata se convirtieron en una demostración más de la capacidad adquisitiva y del poder de sus propietarios.

Esta moda, deplorable para algunos, no pasó desapercibida para los autores que vivieron en esta época. Es el caso de Marco Tulio Cicerón, que acusaba a sus contemporáneos de temer más por la longevidad de sus piscinas que por la de la República (Cartas a Ático, I, 18), que por cierto, no se iba a prolongar mucho más en el tiempo. Cicerón, como bien muchos saben, se caracterizó por su acentuado conservadurismo. No vio nada bien el orador romano este boom que cada vez se iba haciendo un hueco más grande en la ya bastante corrompida sociedad romana. Para Cicerón, Orata fue un auténtico sibarita, empleando el sentido más peyorativo del término; pero lo cierto es que lo único que este inteligente comerciante había hecho era aprovecharse de una coyuntura ya existente.

Vemos, una vez más, el inmenso legado que los antiguos nos han dejado en herencia. Podríamos afirmar sin temor a caer en la exageración que también en nuestras actividades diarias y en muchos de nuestros usos comunes, la influencia del mundo grecolatino ha dejado una impronta de un valor material y cultural incalculable.

Fuente: Naiara Lombao Abelleira para www.temporamagazine.com/

Bibliografía|

- FAGGAN, G. G., “Bathing in public in the Roman World“, Michigan: University of Michigan, 2002.

- FAGGAN, G. G., “The Genesis of the Roman Public Bath: Recent Approaches and Future”, American Journal of Archeology. Julio 2001, vol. 105, nº 3, pp. 403-426.

- HOLLAND, T., “Rubicón“, Barcelona: Planeta, 2007.

- MATEO, A., “Manceps, Redemptor Publicanus: Contribución al estudio de los contratistas públicos en Roma“, Santander: Universidad de Cantabria, 2000.

- MÁXIMO, V., “Hechos y vidas memorables“, Barcelona: Edición de Fernando Martín Acera, Akal, 1988.

Los juegos en Grecia

En la época clásica, cada año se celebraba alguno de los grandes juegos que apasionaban a los griegos y que atraían a miles de aficionados a los santuarios de Olimpia, Delfos, Corinto o Nemea.

Por Fernando García Romero. Catedrático de Filología Griega. Universidad Complutense de Madrid, Historia NG nº 136

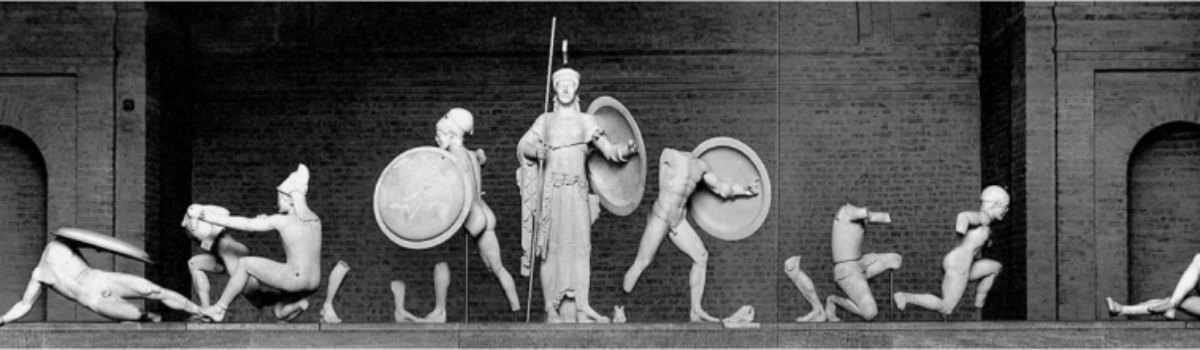

En la Antigüedad, a lo largo y ancho del mundo griego se celebraban innumerables competiciones deportivas, pero había cuatro que descollaban sobre las demás: los Juegos Olímpicos, los Píticos, los Ístmicos y los Nemeos. Todos ellos se celebraban en lugares con una fuerte impronta sagrada. Tal era el caso del santuario de Olimpia, al noroeste de la península del Peloponeso, donde se alzaba un gran templo en honor del dios Zeus. Los Juegos Píticos tenían lugar en honor del dios Apolo en su santuario de Delfos, en un paraje impresionante, al pie del monte Parnaso. En cuanto a los Juegos Ístmicos, reciben su nombre del istmo de Corinto, que une la Grecia continental con el Peloponeso. Allí se encontraba un santuario dedicado a Poseidón, el dios del mar y de los caballos, a unos siete kilómetros al este de Corinto, la ciudad encargada de su organización. Los Juegos Nemeos, en fin, se desarrollaban en un lugar encantador del noreste del Peloponeso, un pequeño y precioso valle hoy cubierto de viñedos donde se ubicó el santuario dedicado a Zeus Nemeo. En las proximidades se encontraba la antigua Cleonas, la ciudad encargada de la organización de los juegos, aunque en diversas épocas de tal tarea se ocupó la más distante, aunque más poderosa ciudad de Argos.

Dioses en el estadio

Sobre el origen de cada uno de estos juegos corrían leyendas diversas, en las que aparece siempre un dios o héroe mítico como fundador. Si de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, se decía que habían sido establecidos por Heracles en honor de Zeus, una tradición mítica aseguraba que los Juegos Píticos fueron fundados por Apolo tras haber dado muerte a la anterior ocupante del santuario de Delfos, la serpiente Pitón, representante de un antiguo culto ctónico. En cuanto a los Juegos Ístmicos, Pausanias, un viajero del siglo II d.C., recoge la tradición según la cual fueron instaurados en recuerdo del niño Melicertes, con el que su madre Ino, enloquecida, se arrojó al mar, tras lo cual ella se transformó en la diosa marina Leucótea y él en el dios niño Palemón. Por su parte, Plutarco atribuye la fundación de los mismos juegos al héroe ateniense Teseo, quien los habría organizado en honor de su padre Poseidón, renovando un festival anterior dedicado a Melicertes.

El hecho habría tenido lugar en el año 1258 a.C., según el llamado Mármol de Paros, una cronología de la historia griega realizada en el siglo III a.C. sobre una estela de mármol.

Sobre los Juegos Nemeos también existía una historia mítica. Como en el caso de los Juegos Olímpicos, los Nemeos habrían sido instituidos por Heracles en honor de su padre Zeus. El primero de los célebres «trabajos» del héroe consistió en poner fin a la amenaza que suponía el monstruoso león de Nemea, cuya piel era invulnerable, por lo que Heracles hubo de matarlo estrangulándolo con sus brazos; así habría inventado la disciplina atlética llamada «pancracio» –una violenta mezcla de lucha y boxeo–, e igualmente habría instituido los Juegos de Nemea para conmemorar su hazaña.

Estas leyendas sitúan el origen de los juegos en la época heroica (que los griegos databan hacia 1300-1200 a.C.), y reflejan una vinculación con el culto a los héroes típico de la religión griega. El origen histórico es más oscuro. De acuerdo con la tradición, los Juegos Olímpicos se celebraron por primera vez en 776 a.C. En cuanto a los Píticos, se dice que al principio se celebraban cada ocho años y comprendían únicamente una competición musical en honor del dios que protegía esa arte: los participantes cantaban, acompañándose de la cítara, un himno dedicado a Apolo. En su descripción del santuario de Delfos, Pausanias precisa que el primer vencedor fue Crisótemis de Creta, «cuyo padre Carmánor se dice que había purificado a Apolo» por la muerte de la serpiente. El récord de victorias musicales en Delfos lo ostenta un poeta que trabajó sobre todo en Esparta en la primera mitad del siglo VII a.C., Terpandro de Lesbos, dominador de la prueba durante 32 años, ya que venció cuatro veces consecutivas. En el siglo VI a.C. se añadieron nuevas competiciones artísticas, no sólo de música, sino también de poesía, teatro y hasta de pintura.

Pasión por las carreras

Lo más característico de los juegos eran las pruebas atléticas e hípicas, las únicas que se celebraban en Olimpia. Allí se fue configurando un amplio programa de pruebas, que sirvió de modelo para los demás juegos: las carreras a pie en sus distintas variantes –el estadio (unos 200 metros), el doble estadio, la carrera con armas y la carrera de fondo–, la lucha, el boxeo y el pancracio, el lanzamiento de jabalina y de disco, y el salto de longitud (estas tres últimas sólo se disputaban como parte del pentatlón), así como las carreras de carros y caballos, que tenían lugar en el hipódromo. En Delfos, las pruebas deportivas se introdujeron a principios del siglo VI a.C. Según Pausanias, en 586 a.C. los organizadores de los Juegos Píticos «establecieron por primera vez competiciones con premios para los atletas, las mismas que en Olimpia con excepción de la carrera de cuadrigas».

El mismo autor afirma que en los siguientes juegos, en 582 a.C., «se instauraron competiciones premiadas con coronas» y que asimismo se eliminó el canto acompañado de una flauta doble o aulós, «porque pensaban que no era de buen agüero escucharlo, ya que consiste en las más tristes melodías». A partir de entonces, los Juegos Píticos pasaron a celebrarse cada cuatro años, como los Olímpicos, y, al igual que éstos, incluían un programa completo de pruebas atléticas e hípicas, incluida la carrera de cuadrigas desde el año 582 a.C. Los vencedores recibían una corona de laurel (del valle de Tempe), el árbol sagrado de Apolo.

Los Juegos Ístmicos, por su parte, se convirtieron en unos juegos panhelénicos en 582 a.C. Incluían competiciones poéticas y musicales y, si es cierto el testimonio de Plinio, también concursos de pintura, así como un programa de pruebas atléticas y ecuestres como el de los Juegos Olímpicos, aunque con algunas diferencias. Por ejemplo, además de las cuatro carreras de Olimpia, en el Istmo se corría también la llamada «carrera hípica», con una distancia de cuatro estadios (unos 750 metros). Los atletas se dividían en tres categorías según su edad (hombres, «imberbes» y niños) y los vencedores recibían como premio una corona que en el siglo V a.C. era de apio seco, pero que anteriormente se confeccionaba con las ramas del gran bosque de pinos que rodeaba al santuario, una tradición que se recuperó en época romana.

En cuanto a los Juegos Nemeos, fueron reorganizados de manera definitiva en 573 a.C., adquiriendo desde entonces el rango de juegos panhelénicos. Los vencedores recibían coronas de apio fresco, la planta de la que estaba confeccionado el lecho en el que Hipsípila depositó al niño del que cuidaba, Ofeltes, hijo de los reyes del lugar, según una tradición sobre el origen de los juegos. El programa de pruebas atléticas y ecuestres era semejante al de los demás grandes festivales. Como en los Juegos Ístmicos, los participantes se distribuían en tres categorías de acuerdo con su edad, y se disputaba también una carrera pedestre sobre cuatro estadios. Sólo un pasaje de Plutarco menciona, para finales del siglo III a.C., una competición de canto acompañado de cítara.

Juegos todos los años

Desde principios del siglo VI a.C. se instituyó, pues, el ciclo de grandes juegos panhelénicos, abiertos a atletas y aficionados de todo el mundo griego. Para todos ellos se decretaba una «tregua sagrada», que proclamaba la inviolabilidad de atletas y espectadores durante las competiciones, incluyendo un amplio lapso de tiempo antes y después de las mismas a fin de garantizar la seguridad durante el viaje de ida y regreso a sus respectivas ciudades. Las competiciones tenían lugar en magníficas instalaciones de las que hoy conservamos restos aún imponentes, como el teatro de Delfos, los espléndidos estadios de Delfos y Nemea, los restos del teatro y el estadio de los Juegos Ístmicos (que han permitido reconstruir el mecanismo utilizado en las carreras pedestres para que los corredores salieran al unísono) o los baños para los atletas en Nemea, provistos de un elaborado sistema de conducción de aguas.

Los juegos se sucedían a intervalos regulares y captaban la apasionada atención de todos los griegos. De hecho, no había un solo año en el que los aficionados se vieran privados de un gran certamen deportivo, y los años pares podían incluso disfrutar de dos de ellos: los Ístmicos y los Olímpicos en un caso (los primeros en abril-mayo, y los segundos en julio-agosto), y al cabo de dos años los Ístmicos y los Píticos (estos últimos tenían lugar a finales de agosto). En el verano de los años impares se celebraban los Juegos Nemeos. Esos cuatro juegos formaban el llamado períodos, el Gran Slam del deporte antiguo, y el atleta que conseguía vencer en todos ellos recibía el título de periodoníkes. En el propio santuario o de vuelta a casa los vencedores eran celebrados por todo lo alto, a menudo mediante poemas llamados epinicios, encargados a los mejores poetas. Píndaro, el más famoso de estos cantores, proclama en la octava de sus Odas Píticas, dedicada a Aristómenes de Egina, vencedor en la lucha en los Juegos Píticos del año 446 a.C.: «Quien ha obtenido un triunfo reciente, en su inmensa felicidad alza el vuelo llevado de la esperanza por una hazaña que le da alas».

Para saber más

- Los Juegos Olímpicos y el deporte en Grecia. Fernando García Romero. Ausa, Sabadell, 1992.

- In corpore sano. El deporte en la Antigüedad y la creación del moderno olimpismo. F. García Romero y B. Hernández García (ed.), Sociedad Española de Estudios Clásicos, 2005.

Curso de Iniciación al griego clásico

Viaje arqueológico a Alemania, Austria, Hungría y Eslovaquia

Este viaje nos permitirá apreciar la huella de la Antigüedad grecolatina desde un punto de vista diferente del que mantiene el viajero cuando visita los grandes centros griegos y latinos del Mediterráneo.

En Centroeuropa no faltan los yacimientos arqueológicos, pero las huellas de la Antigüedad son sobre todo apreciables en las espléndidas colecciones de sus museos (la Gliptoteca de Múnich, el Kunsthistorisches Museum de Viena, etc.) y en los innumerables edificios públicos y privados que han ido constituyendo sus ciudades durante el Medievo, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo y también el Jungstil. De hecho, a comienzos del siglo XIX los príncipes bávaros quisieron convertir Múnich en la “Atenas de Alemania”, y desde luego Viena ha sido de alguna manera y durante un tiempo la Atenas de Centroeuropa.

Nuestro viaje nos llevará a recorrer, además de yacimientos arqueológicos, Múnich y Ratisbona, las tres ciudades austriacas que son Patrimonio de la Humanidad (Viena, Salzburgo y Graz), la eslovaca Bratislava, y la húngara Sopron (la Scarbantia romana), una bonita ciudad que conserva restos de murallas antiguas, de un anfiteatro y de un mitreo, además de un bien conservado centro histórico medieval, renacentista y barroco. Y por supuesto disfrutaremos de los paisajes de las montañas de Baviera y los Alpes Austríacos.

El viaje estará dirigido por Dña. Mercedes Montero y D. Fernando García Romero, miembros de la Junta Directiva de la Sección de Madrid de la SEEC.

Diez años de misterio en torno al ‘águila bicéfala’ romana de Lucentum

El simbolismo que encierra la mano de bronce romana que empuña una espada con una excepcional águila de dos cabezas de Lucentum (antigua Alicante), hasta hoy la única pieza del mundo romano con un águila bicéfala, sigue siendo un misterio para los expertos, justo cuando se cumplen diez años del hallazgo.

Fuente: EFE | LAS PROVINCIAS 26/04/2015

Del siglo I d.C., esta mano izquierda que sostiene el pomo de una espada ceremonial con el águila bicéfala es la única parte que se conserva de una escultura erigida a un emperador ataviado de militar (se desconoce quién) que se salvó de la refundición de los siglos posteriores, debido, probablemente, a su valor como talismán.

Esta escultura, que lleva el característico anillo imperial con el trazo de un «lituus» (representa el bastón de los sacerdotes augures), debió medir unos 2,2 metros de altura y su excepcionalidad radica en que es la primera y hasta ahora única pieza del mundo romano que incluye un águila con dos cabezas.

Por su incalculable valor y singularidad, ya ha sido exhibida en la Sala del Trono (o de San Jorge) del prestigioso museo Hermitage de San Petersburgo (Rusia) con motivo del año ‘España en Rusia’ en 2011, y posteriormente también en Assen (Holanda).

Está expuesta en el Museo Arqueológico de la Diputación de Alicante (MARQ), cuyo director técnico, Manuel Olcina, ha afirmado a Efe que la «extravagancia» de este «unicum» (único en latín) está en su exclusividad, sin más ejemplos artísticos de la civilización romana ni tampoco referencias literarias.

Fue descubierta el 23 de marzo de 2005 (un Miércoles Santo) en una excavación dirigida por Olcina y Rafael Pérez Jiménez (arquitecto de la Diputación y responsable de la conservación del yacimiento) al frente de un equipo formado por arqueólogos, restauradores, dibujantes, topógrafos, encargados y peones, aunque los que tuvieron la fortuna de toparse ese día con la pieza y extraerla fueron los arqueólogos Antonio Guilabert y Eva Tendero.

Su aparición supuso una pequeña gran revolución, ya que hay numerosos ejemplos en la cultura romana de águilas (a menudo para presentar a la legión o al dios Júpiter) de una cabeza, pero nunca de dos. Al principio, una parte de la comunidad científica dudó de su autenticidad pero la incredulidad fue dando paso a la sorpresa y a su puesta en valor a medida que avanzaban los procesos de estudio, validación, publicación y comunicación en congresos internacionales.

Los expertos se afanan desde entonces en tratar de descubrir el motivo por el cual el taller donde se fabricó, seguramente en alguna provincia de la actual Italia, Grecia o Turquía, escogió un águila bicéfala, ya que no hay «explicación ni paralelos».

«Al ser el retrato oficial de un emperador, no puede ser una improvisación del artista sino que tiene que querer decir algo, seguramente un mensaje que fue repetido en otras obras que están por encontrarse», ha razonado Olcina. Ante la falta de evidencias científicas que desentrañen la incógnita, se especula que las dos cabezas puedan simbolizar Oriente y Occidente, que representen dos poderes o dos legiones distintas.

Un águila bicéfala protagoniza el escudo de Rusia pero no proviene de los romanos sino en la caída del imperio Bizantino, momento en el que los zares heredaron esta simbología.

Los bizantinos, a su vez, habían tomado el águila bicéfala de los Selyúcidas musulmanes turcos y el único antecedente de este símbolo se halla en la civilización Hitita (dos mil años antes en la misma zona), aunque sin una aparente conexión directa.

De 6.110 gramos, 35 centímetros de largo y 11,2 de ancho, otra aportación de la mano de Lucentum es que el característico gesto de los dedos del emperador, sujetando el pomo de la espada para que la hoja repose en el antebrazo, ha facilitado saber que era precisamente una espada lo que habrían llevado en un principio otras manos romanas halladas con la misma disposición, pero que se han encontrado vacías, como la estatua acorazada de Sancti Petri (Cádiz), del siglo I-II a.C.

Olcina ve «probable» que en el futuro aparezca otra pieza romana parecida, ya que «sería ilógico» que la de Lucentum fuera la única. Mientras tanto, se han hecho dos réplicas exactas, una de las cuales se puede tocar a pocos metros de la original en una de las salas del MARQ, y la otra en el yacimiento, situado en el Tossal de Manises.

La pieza se encontró a un metro de profundidad del Foro y, por los restos de su estrato, se cree que había sido colocada sobre una puerta como elemento de protección y mágica.

«A veces me preguntan qué cosa excepcional me gustaría hallar en mi trabajo, y yo les respondo que ya lo he encontrado», ha relatado a Efe, satisfecha, la arqueóloga Eva tendero, que hace una década tuvo la suerte de ser la persona del equipo que se topó con la pieza cuando, en ese momento, excavaba codo con codo con Antonio Guilabert.

II Taller de Epigrafía Latina organizado por la SEEC

Próximamente tendrá lugar el II Taller de Epigrafía Latina organizado por la Sociedad Española de Estudios Clásicos.

Las sesiones se celebrarán en el aula Carriazo de la Facultad de Geografía e Historia de la US. La inscripción es gratuita. Los interesados deben enviar un email, indicando nombre y DNI a mlimon@us.es. ¡Plazas limitadas!

Máximo Brioso, in memoriam

Máximo Brioso, in memoriam

21 ene 2015

De forma inesperada, ha muerto el quince de enero, en Sevilla, nuestro maestro, compañero y amigo Máximo Brioso Sánchez. El profesor Brioso era catedrático de Filología Griega de la Universidad de Sevilla, donde había ejercido su fecundo magisterio desde 1975 hasta su jubilación en 2009. Durante casi veinte años, Máximo Brioso fue además director de la revista Habis en su sección de Filología, tras ocupar el cargo de secretario de la misma revista durante otros dieciséis, de modo que Habis, de cuyo consejo asesor ahora formaba parte, fue uno de sus intereses más dilatados en el tiempo.

No es fácil resumir la vida y carrera de Máximo en unas pocas líneas. Nació el cuatro de julio de 1939 en Hinojales, pueblo de la provincia de Huelva cercano a Badajoz y a Portugal, y en Huelva hizo el Bachillerato para luego pasar, en 1959, a Sevilla, en cuya Universidad estudió los primeros años de la Licenciatura, con Agustín García Calvo entre otros célebres profesores. Cursó después los años de especialidad en Salamanca, y allí fue alumno de Martín Ruipérez, Antonio Tovar y Manuel Cecilio Díaz y Díaz; el primero de ellos fue director de su tesis doctoral sobre el himno cristiano primitivo, con la que Máximo obtuvo el doctorado en 1969. En Salamanca conoció a la pintora Pepa Santos, que sería su mujer; tuvieron tres hijos, David, Héctor y Tania, y dos nietos. En la Universidad de Salamanca fue profesor adjunto y luego obtuvo la agregación, trasladándose a Sevilla en el curso 1974-75; en esta última Universidad fue catedrático a partir de 1982. Instalados desde entonces en Sevilla, nunca dejaron Máximo y Pepita de pasar largas temporadas en Salamanca, así como en su casa de Sanlúcar de Barrameda.

Máximo Brioso fue un gran lector, sobre todo de novelas, y aficionado al cine clásico; en sus años mozos, también lo fue al ajedrez. Su personal manera de entender la vida –era poco amigo de oropeles y liturgias; nunca quiso ser emérito, y odiaba ponerse corbata-, junto a la agilidad que siempre conservó, lo conservaban en una especie de juventud perpetua; desde su particular independencia, tanto ejercía (con seudónimo) la crítica literaria como recordaba con ternura, en su siempre elegante prosa, los escenarios y a las gentes de su infancia.

De la inmensa labor académica del profesor Brioso Sánchez nos hemos beneficiado varias generaciones de estudiantes, en Salamanca y sobre todo en Sevilla. Era Máximo un profesor brillante, severo y exigente, uno de los grandes sabios que cimentaron la fama del Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Sevilla. Dejó muchos y buenos alumnos, algunos de los cuales se doctoraron bajo su dirección.

Entre sus publicaciones, que abarcan multitud de aspectos de la literatura griega antigua, destacan las dedicadas al teatro, la novela y la poesía lírica. De la enorme lista de sus trabajos, mencionaré los libros Aspectos y problemas del himno cristiano primitivo (1972), Calímaco. Himnos, epigramas y fragmentos (en colaboración con Luis Alberto de Cuenca, 1980), Anacreónticas (1981), las Argonáuticas de Apolonio de Rodas (1986), los Bucólicos Griegos (1986). De entre sus innumerables artículos, buena parte de ellos publicados en la revista Habis, hay que destacar las numerosas publicaciones sobre la novela y el teatro griegos; de los trabajos que publicó junto a su hijo Héctor Brioso Santos, profesor de Literatura Española de la Universidad de Alcalá, se sentía especialmente orgulloso; en estas publicaciones Máximo abrió, en los últimos tiempos, el espectro de sus intereses, abordando ahora aspectos de Cervantes y la literatura picaresca, entre otros.

Pues las inquietudes de Máximo Brioso no se ceñían a la Filología Clásica, sino que sus abundantes lecturas –casi siempre en la lengua original, pues dominaba varios idiomas- le proporcionaron una cultura literaria sobresaliente. Fruto también de estas inquietudes son las numerosísimas y siempre acertadas reseñas; y entre los, también incontables, capítulos de libro que publicó merece recordarse que siempre se ofreció gustoso a festejar a sus colegas, participando en cerca de veinte volúmenes de homenaje. Seguía Máximo, en estos últimos tiempos, visitando bibliotecas, leyendo, investigando, proyectando y publicando. Su presencia en nuestro viejo edificio, que visitaba con frecuencia, va a ser muy añorada. Qué fríos han quedado estos pasillos.

Rocío Carande

Directora de Habis (Filología)

Universidad de Sevilla

La última cena de Pompeya

La última cena está servida en Pompeya

En un nuevo museo se expondrán las colecciones con los alimentos carbonizados por la erupción y encontrados en las excavaciones.

-

Fuente: ABC – ÁNGEL GÓMEZ FUENTES / CORRESPONSAL EN ROMA | 20/01/2015

La última cena de los pompeyanos está servida en un museo biológico de nueva creación. Se expondrán las colecciones de alimentos carbonizados por la erupción y encontrados en las excavaciones, que actualmente se encuentran en cámaras climatizadas del Laboratorio de Pompeya, como pan, nueces, higos, aceitunas, erizos, restos de pescado, cáscaras de huevo y garo, la deliciosa salsa que en el siglo I después de Cristo tenía en Pompeya uno de los más importantes centros de producción (los romanos también la importaban de Carthago Nova, actual Cartagena).

La extraordinaria importancia de las excavaciones de Pompeya no está solamente en el hecho que la ciudad se haya conservado y nos cuente la vida de hace dos mil años, sino también por haber restituido materiales orgánicos de extraordinario interés científico y en gran parte únicos en el mundo. Esos restos orgánicos son una fuente casi infinita de estudios y análisis científicos que han permitido descubrir aspectos de la vida cotidiana de los antiguos pompeyanos: sus costumbres alimentarias, la cocina, el cuidado por las planas y las eventuales enfermedades que sufrían.

En Pompeya existe un Laboratorio de Investigaciones Aplicadas, creado en 1994 y destinado exclusivamente al estudio de los restos orgánicos y biológicos encontrados en Pompeya: hierbas, semillas, frutas, fragmentos de tejidos, huesos y dientes de animales. Estas colecciones constituirán el Museo Naturalista-biológico, que será uno de los puntos más importantes de la visita a las excavaciones de Pompeya.

El museo dispondrá de casi mil piezas. Numerosos son los restos de interés, como, por ejemplo, el garo ( en latín, «garum»), que era una salsa de pescado, realizada con vísceras fermentadas, que mezclada con vino, vinagre, pimienta, aceite y agua servía para condimentar diversas comidas. En el nuevo museo encontrará también espacio la colección de cuencos de terracota que contienen los colores utilizados por los artistas de la época para decorar las paredes de las ricas casas pompeyanas. Dos millones de euros es el costo de este nuevo museo, sin duda único en el mundo.